2025年下半年,全球金融市場進入了一個宏觀變量主導的新時期。在過去十年中,流動性寬松、全球化協作與技術紅利構成了傳統資產定價的三大支柱。但進入本輪周期,這些條件正在發生系統性的逆轉,資本市場的定價邏輯也在發生深層重塑。加密資產作為全球流動性與風險偏好的前沿反映,其價格走勢、資金結構和資產權重正在被新的變量驅動。其中最核心的三大變量是結構性通脹的黏性化、美元信用的結構性弱化以及全球資本流動的制度性分化。

首先,通脹不再是一個可以快速壓制的短期波動性問題,而是開始表現出更強的“黏性”特征。以美國為代表的發達經濟體中,核心通脹水平始終維持在3%以上的高位,遠高于美聯儲2%的目標中樞。造成這一現象的核心原因不在于簡單的貨幣擴張,而在于結構性的成本推動因素不斷固化并自我放大。能源價格雖已回落至相對穩定區間,但人工智能與自動化技術帶來的資本開支劇增、綠色能源轉型過程中上游稀有金屬的漲價效應,以及制造業回流造成的人力成本上升,都成為內生通脹的來源。而7月末,特朗普團隊再度確認將于8月1日起對來自中國、墨西哥、越南等國家的大宗工業品與科技產品全面恢復高額關稅,這一決定不僅預示著地緣博弈的延續,更意味著美國政府將通脹視為可接受的“戰略代價”。在此背景下,美國企業面臨的原材料與中間產品成本將持續上漲,推動消費終端價格出現第二輪抬升,形成“政策推動型成本通脹”格局。這并非傳統意義上的過熱型通脹,而是政策主導的內嵌性通脹,其持續性和對資產定價的滲透將遠強于2022年。

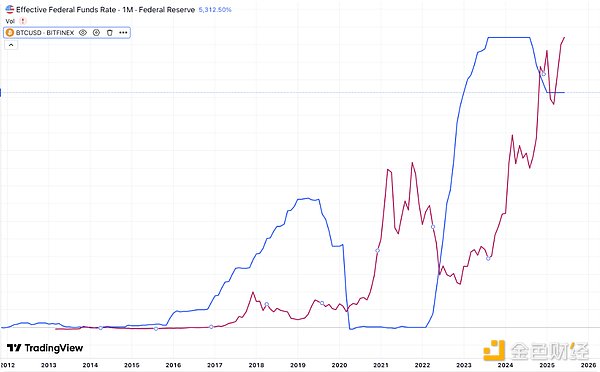

其次,在通脹仍高企的背景下,美聯儲利率政策難以快速松動,聯邦基金利率在5%以上的高位已被市場預期至少將維持至2026年中旬。這對傳統股債市場形成“壓制式定價”:債市收益率結構倒掛,久期產品受損嚴重,股市則面臨估值模型上折現因子的持續抬高。與之相對,加密資產,尤其是比特幣與以太坊,其估值邏輯更多基于“預期增長—稀缺性—共識錨”三者疊加模型,不受傳統利率工具直接約束,反而在高利率環境下因其稀缺與去中心化特征獲得更多資金關注,呈現出“反貨幣周期”的定價行為。這一特性使得比特幣逐步從“高波動投機品”向“新興替代價值儲備資產”轉化。

更為深刻的是,美元在全球的“錨定性”地位正面臨結構性削弱。美國財政赤字持續擴大,2025年二季度聯邦赤字突破2.1萬億美元,同比上升18%,創歷史同期新高。與此同時,美國的全球結算中心地位正面臨去中心化挑戰。沙特、阿聯酋、印度等國家正大規模推動本幣互結機制,包括人民幣-迪拉姆、盧比-第納爾等跨境支付系統開始取代部分美元結算。這一趨勢背后,不僅是美元政策對非美經濟體造成的周期性損傷,更是這些國家對“單一貨幣錨”的主動脫鉤嘗試。在此環境中,數字資產成為中立、可編程、去主權化的替代性價值媒介。例如USDC、DAI等穩定幣在亞非市場的OTC交易與B2B跨境支付中迅速擴張,成為“新興國家地下美元系統”的數字延伸,而比特幣則成為資本外逃的工具與全球資金對抗本幣貶值的避風港。以阿根廷、尼日利亞、土耳其為例,其居民對BTC的購買力溢價已達到15%以上,反映出真實資本避險需求。

值得注意的是,在去美元化趨勢不斷加速的同時,美元自身的內部信用體系也出現疲態。穆迪與惠譽于2025年6月同時下調美國長期主權信用評級展望至“負面”,主要理由是“長期財政赤字結構性不可逆”與“政治極化影響預算機制執行”。評級機構對美國國債的系統性警告,觸發了美債市場波動放大,導致避險資金開始尋求多元儲備形式。黃金、比特幣的ETF購買量在同期快速上升,顯示出機構資金對非主權資產重新配置的偏好。這一行為反映的不僅是流動性需求,更是對傳統資產體系的“估值逃逸”,即在美股、美債估值逐步透支的情況下,全球資本尋求替代錨,以重新平衡其投資組合的“系統安全性”。

最后,全球資本流動的制度性差異正在重構資產市場的邊界。在傳統金融體系內部,監管趨嚴、估值瓶頸、合規成本上升等問題正限制機構資金的擴張空間。而在加密領域,尤其是受ETF通過與審計制度放松影響,加密資產正逐步進入“合規制度正當性”階段。2025年上半年,多家資產管理公司獲得美國SEC批準推出包括SOL、ETH、AI賽道加密資產的主題ETF,資金通過金融通道間接進入鏈上,重塑資產間的資金分配格局。這一現象背后,是制度架構對資金行為路徑的主導性作用正在增強。

因此,我們可以看到一個愈加清晰的趨勢:傳統宏觀變量的變化——包括通脹的制度化、美元信用的鈍化、利率長期高位化、全球資本的政策性分流——正在共同推動一個新的定價時代的開啟。在這個時代,價值錨、信用邊界、風險評估機制都在被重新定義。加密資產,特別是比特幣與以太坊,正在從一個流動性泡沫階段,逐步步入制度性價值承接階段,成為宏觀貨幣體系邊緣重構下的直接受益者。這也為理解未來幾年資產價格運動的“主軸邏輯”提供了基礎。對投資者而言,認知結構的更新遠比短期行情判斷更為關鍵,未來的資產配置不再只是風險偏好的體現,更是對制度信號、貨幣結構與全球價值體系理解深度的反映。

在2025年這輪周期中,加密市場最具結構性轉變的力量,來源于“幣股策略”的興起。從MicroStrategy早期嘗試將比特幣作為企業財務儲備資產,到越來越多的上市公司主動披露其加密資產配置細節,這一模式已不再是孤立的財務決策,而是逐漸演化為一種具有制度內嵌性的企業戰略行為。幣股策略不僅打通了資本市場與鏈上資產之間的流動通道,更在企業財報、股權定價、融資結構甚至估值邏輯上催生出新的范式,其擴散趨勢與資本效應已深刻重塑了加密資產的資金結構與定價模型。

從歷史角度看,MicroStrategy的比特幣戰略曾被視作“孤注一擲”的高波動性博弈,尤其在2022年-2023年間,加密資產大幅下行時,該公司的股價一度飽受質疑。然而進入2024年,隨著比特幣價格突破歷史高點,MicroStrategy成功通過“幣股聯動”的結構化策略重構了其融資邏輯與估值模型。其核心在于三重飛輪機制的協同驅動:第一層是“股幣共振”機制,即企業持有的BTC資產通過幣價上漲不斷放大財務報表中的加密資產凈值,從而推升股價,反過來使得其后續融資(包括增發與債券)成本顯著下降;第二層是“股債協同”機制,通過發行可轉債與優先股引入多元資金,同時利用BTC的市場溢價效應降低整體融資成本;第三層是“幣債套利”機制,即將傳統法幣負債結構與加密資產升值邏輯相結合,形成時間維度上的跨周期資本轉移。這一機制在MicroStrategy得到成功驗證后,迅速被資本市場廣泛模仿與結構化轉化。

進入2025年,幣股策略已不再局限于單一企業的實驗性配置,而是作為一種兼具戰略與會計優勢的財務結構,擴散到更大范圍的上市公司之中。據不完全統計,截至7月底,全球已有超過35家上市公司明確將比特幣納入資產負債表,其中13家同時配置ETH,另有5家嘗試性配置SOL、AVAX、FET等主流山寨幣。這種結構性配置的共同特征是:一方面通過資本市場機制構建融資閉環,另一方面通過加密資產提升企業賬面價值與股東預期,進而推升估值與股本擴張能力,形成正反饋。

支撐這種擴散趨勢的,首先是制度環境的變化。2025年7月正式落地的《GENIUS法案》《CLARITY法案》為上市公司配置加密資產提供了明確合規路徑。其中,《CLARITY法案》所設定的“成熟區塊鏈系統”認證機制,直接將比特幣、以太坊等核心加密資產納入商品屬性監管,剝離了SEC對其證券監管權,為企業財報中配置這些資產創造了法律正當性。這意味著上市公司無需將其加密資產作為“金融衍生品”列入風險科目,而可以作為“數字商品”計入長期資產或現金等價物,甚至在某些場景下參與折舊或減值計提,從而降低會計波動性風險。這一轉變,使得加密資產得以與黃金、外幣儲備等傳統儲備資產并列,進入主流財務報表體系。

其次,從資本結構的角度看,幣股策略創造了前所未有的融資彈性。在美聯儲高利率環境下,傳統企業融資成本居高不下,尤其是中小型成長型企業很難通過低成本債務實現杠桿擴張。而配置加密資產的企業通過股價上漲帶來的估值溢價,不僅在資本市場獲得更高的市銷率與市凈率(PS與PB),還能夠利用加密資產本身作為抵押,參與鏈上借貸、衍生品對沖、跨鏈資產證券化等新型金融操作,從而實現雙軌融資體系:即鏈上資產提供靈活性與收益率,鏈下資本市場提供規模與穩定性。這一體系尤其適用于Web3原生企業和金融科技公司,使其在合規框架下獲得遠超傳統路徑的資本結構自由度。

此外,幣股策略也引發了投資者行為模式的轉變。在加密資產廣泛配置于上市公司資產負債表之后,市場開始對這些公司的估值模型進行重新定價。傳統上,企業估值基于盈利能力、現金流預期與市場份額等指標,但當企業財報中出現大規模加密資產持倉時,其股票價格開始呈現與幣價高度相關的協同運動。例如,MicroStrategy、Coinbase、Hut8等公司的股價在比特幣上漲周期中遠超行業平均水平,表現出強烈的加密資產“含金量”溢價。與此同時,越來越多的對沖基金、結構化產品開始將這些“高幣權重”股票視為ETF替代物或加密資產敞口代理工具,進而在傳統投資組合中增加配置比重。這種行為在結構上推動了加密資產金融化進程,使得比特幣、以太坊不僅作為資產本身存在,更在資本市場中獲得間接流通渠道與衍生定價功能。

再進一步,從監管戰略層面來看,幣股策略的擴散也被視為美國維護其在全球金融秩序中“美元話語權”的延伸工具。在CBDC(中央銀行數字貨幣)全球試點潮流高漲、人民幣跨境結算規模持續擴大、歐洲央行推動數字歐元測試的背景下,美國政府并未積極推出聯邦層面CBDC,而是選擇通過穩定幣政策與“可監管加密市場”塑造去中心化美元網絡。這種策略需要一個合規、高頻、具備大規模入金能力的市場入口,而上市公司作為連接鏈上資產與傳統金融的橋梁,恰好承擔了這一功能。幣股策略因此也可以被理解為美國金融戰略中“非主權數字貨幣替代美元流通”的制度性支撐。這種視角下,上市公司配置加密資產并非簡單的會計決策,而是一種國家級金融架構調整中的參與路徑。

更為深遠的影響還在于資本結構的全球擴散趨勢。隨著越來越多美股上市公司采用幣股策略,亞太、歐洲、新興市場的上市企業也開始效仿,并試圖通過區域監管框架爭取合規空間。新加坡、阿聯酋、瑞士等國家積極修訂證券法、會計準則與稅務機制,為本國企業配置加密資產打開制度通道,形成全球資本市場對加密資產接受度的競賽格局。可以預見,幣股策略的制度化、標準化與全球化將是未來三年內企業財務策略的重要演進方向,也將是加密資產與傳統金融深度融合的關鍵橋梁。

綜上所述,從MicroStrategy的單點突破,到多家上市公司的策略性擴散,再到制度層面的規范化演進,幣股策略已成為連接鏈上價值與傳統資本市場的關鍵通道。它不僅是資產配置邏輯的更新,也是企業融資結構的重構,更是制度與資本的雙向博弈結果。在這個過程中,加密資產獲得了更廣泛的市場接納度與制度安全邊界,完成了從投機品到戰略資產的結構躍遷。而對整個加密行業而言,幣股策略的興起標志著一個新周期的啟動:加密資產不再只是鏈上實驗,而是真正進入了全球資產負債表的核心。

2025年,全球加密資產市場正處于制度化浪潮全面提速的歷史節點。過去十年,加密行業的主軸從“創新速度壓倒監管節奏”逐步轉向“合規框架驅動行業成長”。進入當前周期后,監管的核心角色已從“執法者”演變為“制度設計師”與“市場引導者”,這背后反映的是國家治理體系對加密資產結構性影響力的再認識。隨著比特幣ETF獲批、穩定幣法案落地、會計準則改革啟動,以及資本市場對數字資產風險與價值評估機制的重塑,合規趨勢不再是行業發展的外部壓力,而是成為金融結構轉型的內生驅動力,加密資產正逐步嵌入到主流金融系統的制度性網絡中,完成從“灰色金融創新”到“合規金融組件”的躍遷。

制度化趨勢的核心,首先體現為監管框架的明確化與漸進式放寬。2024年底至2025年中,美國相繼通過《CLARITY法案》《GENIUS法案》以及《FIT for the 21st Century Act》,從商品屬性認定、代幣發行豁免條件、穩定幣托管要求、KYC/AML細則到會計準則適用邊界,均做出了前所未有的清晰界定。其中最具結構性影響的是“商品屬性”歸類制度,將比特幣、以太坊等基礎公鏈資產視作可交易商品,明確排除證券法監管,這一歸屬不僅為ETF與現貨市場提供了法律基礎,更為企業、基金、銀行等機構納入加密資產創造了確定性合規路徑。這種“法律標簽”的確立,是制度化的第一步,也為后續的稅務處理、托管標準、金融產品結構設計打下基礎。

與此同時,全球主要金融中心正在競相推動本地化的制度配套改革,形成“監管洼地”轉為“監管高地”的競爭格局。新加坡MAS與香港金管局紛紛推出多層次牌照體系,將交易所、托管、經紀商、做市商、資產管理人納入差異化監管框架,為機構進場設立清晰門檻。阿布扎比、瑞士、英國更是在資本市場層面試點鏈上證券、數字債券與可組合金融產品,使得加密資產不僅作為資產類別存在,更逐步演化為金融基礎設施的底層要素。這種“政策實驗場”機制,一方面保障創新活力,另一方面推動全球金融治理體系的數字化轉型,為傳統金融業提供制度升級與協同發展的新路徑。

在制度推動下,金融結構的內在邏輯也發生深刻變化。首先是資產類別的重構,加密資產在大型資管機構配置策略中的占比逐年提升,從2022年全球機構配置中不足0.3%的比例,到2025年已超過1.2%,預計2026年將突破3%。這一比例看似不高,但在幾十萬億美元的資產池中所代表的邊際流量,已足以改寫整個加密市場的流動性與穩定性結構。黑石、富達、貝萊德等機構不僅推出BTC與ETH相關ETF,更通過自有基金、FOF產品、結構化票據將加密資產納入核心資產配置籃子,作為風險對沖工具與增長引擎的角色已逐步成型。

其次是金融產品的標準化與多樣化,過去加密資產的主要交易方式局限于現貨與永續合約,但在合規推動下,市場快速衍生出多類嵌入傳統金融結構的產品形態。例如,帶有波動率保護的加密ETF、掛鉤穩定幣利率的債券型產品、鏈上數據驅動的ESG資產指數,以及具備實時結算功能的鏈上證券化基金。這些創新不僅提升加密資產的風險管理能力,更通過標準化包裝降低了機構參與門檻,使得傳統資金可以在合規渠道下有效參與鏈上市場。

第三層金融結構轉型則體現在清算與托管模式上。2025年開始,美國SEC與CFTC聯合認可三家“合規鏈上托管”機構,這標志著鏈上資產的資產所有權、托管責任與法定會計主體之間的橋梁正式確立。與以往基于中心化交易所錢包或冷錢包托管的模式相比,合規鏈托管機構通過鏈上可驗證技術實現資產分層歸屬、交易權限隔離與鏈上風控規則嵌入,為機構投資者提供了接近傳統信托銀行級別的風險控制能力。這種底層托管結構的變化,是制度化的關鍵基礎設施構建環節,決定了整個鏈上金融是否能夠真正承載跨境結算、抵押借貸、合約交收等復雜結構化操作。

更重要的是,加密資產的制度化不僅是監管適應市場的過程,也是主權信用體系試圖將數字資產納入宏觀金融治理結構的嘗試。隨著穩定幣日交易量超過3萬億美元,并開始在部分新興市場承擔實際支付與清算職能,各國央行對加密資產的態度日益復雜。一方面,央行推動CBDC研發以強化本國貨幣主權;另一方面,對部分合規穩定幣(如USDC、PYUSD)則采取“中性托管+強KYC”的開放式管理,實質上允許其在一定監管范圍內承擔國際結算與支付清算功能。這種態度的轉變,意味著穩定幣不再是央行的對抗對象,而是在國際貨幣體系重構過程中的制度容器之一。

這種結構的變化最終反映到加密資產的“制度邊界”上。2025年的市場已不再是以“幣圈—鏈圈—圈外”這種非連續邏輯區隔,而是正在形成“鏈上資產—合規資產—金融資產”三個連續層級。每個層級之間存在通道與映射機制,也意味著每類資產都可以通過某種制度路徑進入主流金融市場。比特幣從鏈上原生資產變成ETF底層標的,以太坊從智能合約平臺資產變為通用計算金融協議代幣,甚至部分DeFi協議的治理代幣也在結構化包裝后作為對沖基金的風險敞口工具進入FOF基金池。這種制度邊界的柔性演進,使得“金融資產”的定義首次真正具備跨鏈、跨國、跨制度體系的可能性。

從更宏觀的角度看,加密資產制度化的本質,是全球金融結構在數字化浪潮下的應激適應與演化。與20世紀的“布雷頓森林體系”與“石油美元體系”不同,21世紀的金融結構正在以更分布式、更模塊化、更透明化的方式重構資源流動與資本定價的基礎邏輯。加密資產作為這一結構演進中的關鍵變量,不再是異類,而是具備可管理性、可審計性、可稅務化的數字資源。這一制度化進程不是某一政策的突然變化,而是監管、市場、企業、技術協同互動的系統性演進。

因此,可以預見的是,加密資產制度化進程將進一步深化,未來三年將在全球各主要經濟體中形成三類并存模式:一類是以美國為主導的“市場開放+審慎監管”模式,以ETF、穩定幣、DAO治理為制度主軸;一類是以中國、日本、韓國等為代表的“受限接入+政策指引”模式,強調央行掌控與許可機制;還有一類是以新加坡、阿聯酋、瑞士為代表的“金融中介實驗區”模式,為全球資本與鏈上資產之間提供制度中介。加密資產的未來,不再是技術對制度的抗爭,而是制度對技術的重組與吸納。

2025年7月,以太坊迎來上線十周年,加密市場也從早期實驗走向制度正名。而幣股策略的廣泛啟動,則象征著傳統金融與加密資產的深層融合。

這一輪周期,不再只是一次行情啟動,更是一個結構與邏輯的重構:從宏觀貨幣到企業資產,從加密基礎設施到金融治理模式,加密資產第一次真正進入制度性資產配置范疇。

我們認為,未來2-3年,加密市場將演化為“鏈上原生收益+合規金融接口+穩定幣驅動”的三元結構。幣股策略只是序章,更深刻的資本整合與治理模式演化,才剛剛開始。

<strike id="ykeqq"></strike>

<fieldset id="ykeqq"></fieldset>