作者:Bradley Peak 來(lái)源:cointelegraph 翻譯:善歐巴,喜來(lái)順財(cái)經(jīng)

貝萊德通過(guò) iShares 比特幣信托 (IBIT) 進(jìn)入比特幣市場(chǎng),標(biāo)志著機(jī)構(gòu)比特幣積累的新時(shí)代。

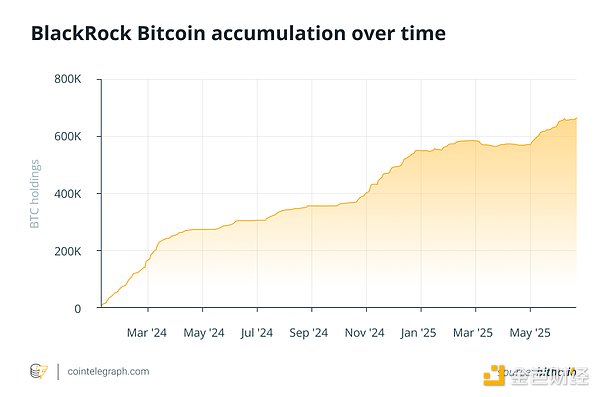

自2024年1月11日推出以來(lái),IBIT的增長(zhǎng)速度出乎意料,其他ETF均未曾企及。截至2025年6月10日,貝萊德持有超過(guò)662,500枚比特幣,占比特幣總供應(yīng)量的3%以上。按目前的價(jià)格計(jì)算,這相當(dāng)于724億美元的比特幣敞口,無(wú)論以何種標(biāo)準(zhǔn)衡量,這都是一個(gè)驚人的數(shù)字。

相比之下,SPDR黃金股票(GLD)花了1600多個(gè)交易日才達(dá)到700億美元的管理資產(chǎn)規(guī)模。IBIT僅用了341天就實(shí)現(xiàn)了這一目標(biāo),成為歷史上增長(zhǎng)最快的ETF。這不僅對(duì)貝萊德本身具有里程碑意義,也表明機(jī)構(gòu)投資者對(duì)比特幣的興趣已經(jīng)日趨成熟。

貝萊德的比特幣持有量如今已超過(guò)許多中心化交易所,甚至超過(guò)像 Strategy 這樣的大型企業(yè)持有者。就比特幣原始持有量而言,只有中本聰 (Satoshi Nakamoto)估計(jì)持有的 110 萬(wàn)枚比特幣超過(guò)了 IBIT,而且這一領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)正在縮小。

如果流入量以目前的速度持續(xù)下去,IBIT 最終可能會(huì)成為比特幣最大的單一持有者,這將對(duì)比特幣的供應(yīng)分布和所有權(quán)集中度產(chǎn)生重大變化。

你知道嗎??Coinbase Custody(而非貝萊德)持有 IBIT 中 BTC 的私鑰,將客戶(hù)資產(chǎn)安全地離線(xiàn)存儲(chǔ),并由商業(yè)保險(xiǎn)提供支持。

貝萊德的大規(guī)模配置背后,是其戰(zhàn)略視角的轉(zhuǎn)變:它已將比特幣視為長(zhǎng)期、多元化投資組合中的合法組成部分。

貝萊德的內(nèi)部論點(diǎn)是:接受比特幣的波動(dòng)性,換取其潛在的上行空間。通過(guò) IBIT(iShares Bitcoin Trust),他們押注更廣泛的采用將逐步穩(wěn)定這一資產(chǎn),改善價(jià)格發(fā)現(xiàn)、提升流動(dòng)性并縮小買(mǎi)賣(mài)價(jià)差。

在他們看來(lái),比特幣是對(duì)貨幣演化與數(shù)字資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的長(zhǎng)期押注。這種來(lái)自全球最大資產(chǎn)管理公司的理念,向同行釋放了強(qiáng)烈信號(hào)。它將機(jī)構(gòu)對(duì)比特幣的討論從“是否要參與”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皯?yīng)該配置多少”。

貝萊德在 2025 年看好比特幣的幾個(gè)關(guān)鍵因素:

稀缺性設(shè)計(jì):比特幣總量上限 2100 萬(wàn)枚,且通過(guò)減半機(jī)制控制增發(fā),稀缺性與黃金相似,但背靠數(shù)字架構(gòu)。部分估計(jì)顯示,大量現(xiàn)有比特幣已遺失或無(wú)法取用,使得實(shí)際可流通供應(yīng)更為緊張。

美元霸權(quán)的替代品:在主權(quán)債務(wù)膨脹與地緣政治碎片化的背景下,比特幣的去中心化特性提供了對(duì)法幣風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖。它被定位為一種中立的儲(chǔ)備資產(chǎn),抵御政府過(guò)度干預(yù)與貨幣操縱。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型的一部分:貝萊德將比特幣視為宏觀趨勢(shì)的代理指標(biāo)——從“線(xiàn)下”到“線(xiàn)上”價(jià)值體系的轉(zhuǎn)變,涵蓋金融、商業(yè)乃至財(cái)富代際轉(zhuǎn)移。他們認(rèn)為這一趨勢(shì)受到人口結(jié)構(gòu)的“超級(jí)驅(qū)動(dòng)”,尤其是年輕投資者影響力的上升。

這些因素組合起來(lái),使比特幣擁有傳統(tǒng)資產(chǎn)類(lèi)別無(wú)法復(fù)制的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。貝萊德的表述是:比特幣提供“額外的多元化來(lái)源”,為其進(jìn)入主流投資組合提供了有力論據(jù)。

貝萊德主張采取審慎策略:在傳統(tǒng) 60/40 股債組合中配置 1%~2% 的比特幣。聽(tīng)起來(lái)比例不大,但對(duì)機(jī)構(gòu)級(jí)投資組合而言,足以產(chǎn)生影響,并讓保守的資金分配者逐漸接受比特幣。

他們還將比特幣的風(fēng)險(xiǎn)畫(huà)像與高波動(dòng)科技股(如“七巨頭”)作比較,以展示其在標(biāo)準(zhǔn)投資模型中的合理位置。

有趣的是,IBIT 內(nèi)部比特幣交易過(guò)程中產(chǎn)生的意外副產(chǎn)品(“塵埃”)里,包含了少量其他代幣。貝萊德通常會(huì)將這些代幣單獨(dú)存放,或捐贈(zèng)給慈善機(jī)構(gòu),以避免稅務(wù)復(fù)雜性。

貝萊德通過(guò) IBIT 持有超過(guò) 3% 的比特幣總供應(yīng)量,這成為比特幣在認(rèn)知、交易與監(jiān)管層面上的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

比特幣歷來(lái)因波動(dòng)性著稱(chēng),這源于固定供應(yīng)、情緒波動(dòng)和監(jiān)管不確定性。過(guò)去,因市場(chǎng)流動(dòng)性較薄,大額交易往往造成劇烈沖擊。而隨著 IBIT 吸收數(shù)十萬(wàn)枚 BTC,問(wèn)題在于機(jī)構(gòu)資本究竟會(huì)穩(wěn)定市場(chǎng),還是會(huì)進(jìn)一步加劇市場(chǎng)復(fù)雜化。

ETF 模式的支持者認(rèn)為,機(jī)構(gòu)投資有助于降低波動(dòng)性。像貝萊德這樣的受監(jiān)管機(jī)構(gòu)參與后,比特幣將變得更具流動(dòng)性、更透明、更能抵御異常波動(dòng)。

貝萊德也明確表示,更廣泛的參與能改善價(jià)格發(fā)現(xiàn)、加深市場(chǎng)流動(dòng)性,并最終促成更穩(wěn)定的交易環(huán)境。

但批評(píng)者(包括部分學(xué)者)警告,大規(guī)模機(jī)構(gòu)參與會(huì)將傳統(tǒng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)帶入比特幣:如杠桿交易、算法觸發(fā)的閃崩,以及通過(guò) ETF 流量進(jìn)行的價(jià)格操控。

換句話(huà)說(shuō),比特幣的金融化可能是用另一種波動(dòng)(系統(tǒng)性、杠桿驅(qū)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn))替代了原本的散戶(hù)驅(qū)動(dòng) FOMO。而且,隨著 ETF 影響力增加,比特幣可能與其他金融資產(chǎn)的相關(guān)性增強(qiáng),削弱其“非相關(guān)性對(duì)沖”的價(jià)值。

毋庸置疑,貝萊德的加密策略已將比特幣從邊緣資產(chǎn)推向主流投資工具。

多年間,比特幣曾被大型金融機(jī)構(gòu)忽視甚至貶低。貝萊德的深度持倉(cāng)表明態(tài)度已然轉(zhuǎn)變。IBIT 的推出(并迅速成長(zhǎng)為全球最大比特幣持有者之一)為比特幣賦予了比任何白皮書(shū)或會(huì)議更強(qiáng)的合法性。

ETF 如 IBIT 提供了一種熟悉、受監(jiān)管的投資渠道,特別適合對(duì)直接持有加密資產(chǎn)的技術(shù)復(fù)雜性或托管風(fēng)險(xiǎn)心存疑慮的機(jī)構(gòu)。貝萊德的參與降低了其他機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn),推動(dòng)比特幣在傳統(tǒng)投資組合中的普及。

散戶(hù)投資者同樣受益:無(wú)需應(yīng)對(duì)錢(qián)包、助記詞和 Gas 費(fèi),只需通過(guò)券商點(diǎn)擊一下即可獲得比特幣敞口。

趣聞:阿布扎比的 穆巴達(dá)拉主權(quán)財(cái)富基金持有 IBIT 的重要份額,申報(bào)文件顯示其投資規(guī)模約 4.09 億美元。

比特幣最初被設(shè)計(jì)為對(duì)抗中心化金融的替代品。可如今,當(dāng)全球最大資產(chǎn)管理公司通過(guò)中心化工具買(mǎi)入 60 多萬(wàn)枚 BTC,就出現(xiàn)了悖論:去中心化資產(chǎn)正逐漸被中心化機(jī)構(gòu)掌控。

如今,大多數(shù)用戶(hù)依賴(lài)中心化交易所(CEX)、托管方或 ETF。這些平臺(tái)操作更便捷,具備保險(xiǎn)、冷存儲(chǔ)等安全特性,同時(shí)滿(mǎn)足監(jiān)管要求(KYC、AML)。相比之下,去中心化工具如 DEX 或自托管錢(qián)包則存在高門(mén)檻、低流動(dòng)性和缺乏保護(hù)的問(wèn)題。

因此,即使比特幣在技術(shù)層面仍然去中心化,大多數(shù)人實(shí)際是通過(guò)中心化渠道與其交互。貝萊德的比特幣積累正是這種現(xiàn)象的典型代表。有人認(rèn)為這背離了中本聰?shù)脑妇埃灿腥艘曋疄楸匾讌f(xié)——一種“接入層的中心化”,讓比特幣真正走向全球化。這正是比特幣中心化辯論的核心:如何在意識(shí)形態(tài)純粹性與實(shí)際采用之間找到平衡。

目前市場(chǎng)似乎接受了一種混合模式:去中心化的底層 + 中心化的接入層。

貝萊德能夠推出 IBIT,源自一個(gè)關(guān)鍵決策:美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)在 2024 年初批準(zhǔn)現(xiàn)貨比特幣 ETF。這打破了多年的僵局,打開(kāi)了機(jī)構(gòu)資金的閘門(mén)。但更廣泛的監(jiān)管環(huán)境仍然不一致,甚至自相矛盾。

最大難題之一是資產(chǎn)分類(lèi)。SEC 仍在反復(fù)搖擺,例如以太坊(ETH)和 Solana(SOL)究竟是不是證券。這種監(jiān)管灰色地帶拖延了質(zhì)押 ETF 或山寨幣 ETP 的發(fā)展,也讓投資者、開(kāi)發(fā)者和發(fā)行方陷入困惑。委員 Caroline Crenshaw 就曾指出,SEC 當(dāng)前的立場(chǎng)制造了“渾濁水域”,導(dǎo)致被動(dòng)執(zhí)法,從而抑制創(chuàng)新。這直接影響了機(jī)構(gòu)是否敢在比特幣之外進(jìn)行投資。

目前,比特幣享有相對(duì)清晰的監(jiān)管路徑。但要讓更廣泛的加密市場(chǎng)(如以太坊 ETF、DeFi 掛鉤產(chǎn)品)成熟,建立更一致、全球協(xié)調(diào)的監(jiān)管框架至關(guān)重要。

機(jī)構(gòu)已準(zhǔn)備好——但他們需要可信賴(lài)的規(guī)則。

<strike id="ykeqq"></strike>

<fieldset id="ykeqq"></fieldset>