作者:Sam Kessler(CoinDesk);編譯:吳說區(qū)塊鏈

據(jù)悉 Layer 2 區(qū)塊鏈項(xiàng)目 Movement Labs 正調(diào)查一起涉嫌欺詐的做市協(xié)議事件。原本旨在推動(dòng) MOVE 加密代幣順利上市的一項(xiàng)安排,最終卻演變?yōu)橐黄鹫饎?dòng)市場(chǎng)的拋售丑聞。該協(xié)議疑在項(xiàng)目方未完全知情下,將 6600 萬枚 MOVE 代幣控制權(quán)交予一家身份模糊的中間機(jī)構(gòu) Rentech。Rentech 在協(xié)議中同時(shí)扮演 “ Web3Port 子公司”與“基金會(huì)代理方”雙重身份,涉嫌自我交易。該安排直接引發(fā) MOVE 上線次日價(jià)值 3800 萬美元的代幣拋售潮,導(dǎo)致幣價(jià)大幅下跌,并招致 Binance 封禁。

盡管內(nèi)部曾明確反對(duì)該協(xié)議,高層仍推動(dòng)簽署,引發(fā)對(duì)治理失效、盡職調(diào)查缺失和利益沖突的嚴(yán)重關(guān)切。當(dāng)前,多位高管與法律顧問正被審查,項(xiàng)目治理結(jié)構(gòu)與合作機(jī)制遭全面質(zhì)疑。此次危機(jī)揭示了 Movement 在制度設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)能力方面的深層漏洞,或?qū)ζ湮磥砺曌u(yù)和生態(tài)建設(shè)造成長(zhǎng)期沖擊。

據(jù) CoinDesk 審閱的內(nèi)部文件披露,MOVE 加密代幣背后的區(qū)塊鏈項(xiàng)目 Movement Labs,正就一項(xiàng)爭(zhēng)議性財(cái)務(wù)協(xié)議展開內(nèi)部調(diào)查。該協(xié)議可能在項(xiàng)目方不完全知情的情況下,將代幣市場(chǎng)的主要控制權(quán)授予某一單一實(shí)體,造成結(jié)構(gòu)性失衡。

該協(xié)議直接導(dǎo)致 6600 萬枚 MOVE 代幣在 2024 年 12 月 9 日上線交易所次日即遭集中拋售,觸發(fā)幣價(jià)斷崖式下跌,并引發(fā)市場(chǎng)對(duì) “內(nèi)部交易” 與利益輸送的廣泛質(zhì)疑。值得注意的是,MOVE 項(xiàng)目獲得了由特朗普支持的加密創(chuàng)投基金 World Liberty Financial 的公開背書,使這一事件更具政治與行業(yè)影響力。

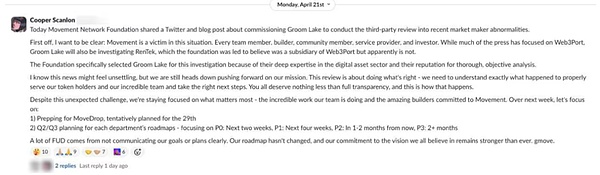

Movement Labs 聯(lián)合創(chuàng)始人 Cooper Scanlon 于 4 月 21 日在 Slack 內(nèi)部通告中表示,團(tuán)隊(duì)正在調(diào)查一項(xiàng)關(guān)鍵問題:原本預(yù)留給做市商 Web3Port 的超過 5% MOVE 代幣,是如何被轉(zhuǎn)交給一家名為 Rentech 的中間機(jī)構(gòu)的。

據(jù)稱,Movement Foundation 最初被告知 Rentech 是 Web3Port 的子公司,然而調(diào)查顯示事實(shí)并非如此。Rentech 方面則否認(rèn)存在任何誤導(dǎo)行為。

根據(jù) Movement Foundation 的一份內(nèi)部備忘錄顯示,Movement 與 Rentech 簽署的協(xié)議中,將約占 MOVE 代幣流通供應(yīng)總量一半的份額借給了該單一對(duì)手方。這一安排使 Rentech 在代幣上市初期即掌握了極為不尋常的市場(chǎng)影響力。

多位受訪行業(yè)專家指出,這種集中化結(jié)構(gòu)嚴(yán)重背離了加密項(xiàng)目通常追求的去中心化分發(fā)原則,極易被用于操縱幣價(jià)或?qū)崿F(xiàn)單邊套利。

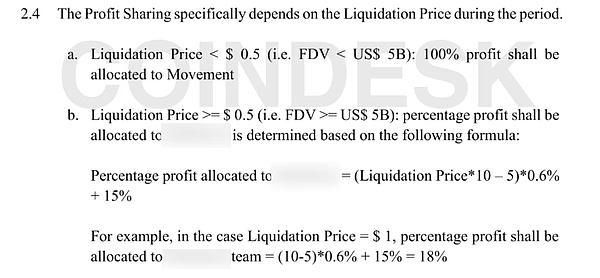

資深加密行業(yè)創(chuàng)始人 Zaki Manian 在審閱 CoinDesk 獲取的合同版本后指出,協(xié)議中包含的部分條款實(shí)質(zhì)上為 “通過人為推高 MOVE 代幣完全稀釋估值(FDV)至超過 50 億美元后再對(duì)散戶拋售獲利” 設(shè)定了明確激勵(lì)。

他直言:“哪怕僅僅是在書面文件中出現(xiàn)這樣的討論內(nèi)容,都已經(jīng)令人震驚。” 該評(píng)論進(jìn)一步加劇了外界對(duì) Rentech 協(xié)議目的與道德底線的質(zhì)疑。

理論上,做市商受雇于項(xiàng)目方,負(fù)責(zé)為新上線的代幣提供流動(dòng)性服務(wù),其職責(zé)是在交易所內(nèi)以項(xiàng)目方提供的資金進(jìn)行買賣,以維持價(jià)格穩(wěn)定和市場(chǎng)深度。然而在實(shí)踐中,這一角色亦存在濫用風(fēng)險(xiǎn)。

一旦監(jiān)管缺位或協(xié)議不透明,做市商便可能成為內(nèi)部人士操控市場(chǎng)、悄然轉(zhuǎn)移大額代幣持倉(cāng)的工具,而不易被外界察覺,從而嚴(yán)重?fù)p害普通投資者利益與市場(chǎng)公平性。

CoinDesk 獲取的一系列合同文件揭示了加密行業(yè)一個(gè)鮮為人知的灰色地帶:在缺乏有效監(jiān)管與法律透明度的環(huán)境下,原本面向公眾的區(qū)塊鏈項(xiàng)目,極易被利用為幕后少數(shù)人牟取私利的載體。

這些協(xié)議的內(nèi)容顯示,一旦項(xiàng)目方在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和合規(guī)把關(guān)上疏忽,所謂的 “去中心化” 項(xiàng)目也可能被少數(shù)操盤手通過不對(duì)等條款徹底私有化,背離原有的公平與開放初衷。

加密市場(chǎng)中,圍繞做市機(jī)制的操縱與濫用早已屢見傳聞,但相關(guān)操作的具體細(xì)節(jié)、合同結(jié)構(gòu)與利益安排,極少有機(jī)會(huì)公之于眾。正因如此,Movement Labs 此次事件所披露的內(nèi)部合同與協(xié)議細(xì)節(jié),成為觀察 Web3 項(xiàng)目運(yùn)作黑箱與做市灰色空間的一扇罕見窗口,也令行業(yè)再度聚焦在 “透明度” 這一最基本卻最常被忽視的原則上。

CoinDesk 審閱的做市合同顯示,Rentech 在與 Movement Foundation 的交易中同時(shí)以兩種身份出現(xiàn):一方面作為 Movement Foundation 的代理方,另一方面則以 Web3Port 子公司的身份簽署協(xié)議。這一結(jié)構(gòu)為 Rentech 在交易中占據(jù) “中介主導(dǎo)權(quán)” 提供了可能,理論上使其能夠自行設(shè)定交易條款,并在信息不對(duì)稱下從中牟利。

Movement 與 Rentech 達(dá)成的做市協(xié)議,最終為一組與 Web3Port 相關(guān)聯(lián)的錢包打開了拋售通道。該中國(guó)金融機(jī)構(gòu)聲稱曾服務(wù)于 MyShell、GoPlus Security,以及與唐納德·特朗普有關(guān)聯(lián)的加密基金 World Liberty Financial。這些錢包在 MOVE 代幣于交易所首發(fā)的次日即迅速清算了總價(jià)值約 3800 萬美元的代幣,引發(fā)市場(chǎng)劇烈波動(dòng),也使得協(xié)議安排本身的動(dòng)機(jī)與正當(dāng)性遭遇集中質(zhì)疑。

事件發(fā)酵后,主流交易所 Binance 已對(duì)涉事的做市賬戶實(shí)施封禁,理由為 “存在不當(dāng)行為”。與此同時(shí),Movement 項(xiàng)目方緊急宣布啟動(dòng)代幣回購(gòu)計(jì)劃,試圖穩(wěn)定市場(chǎng)情緒并挽回社區(qū)信任。

與初創(chuàng)公司員工期權(quán)機(jī)制類似,大多數(shù)加密項(xiàng)目在代幣分配時(shí)會(huì)設(shè)定鎖倉(cāng)期(lock-up period),旨在限制核心團(tuán)隊(duì)、投資人及早期參與方在項(xiàng)目初期交易階段拋售大額持倉(cāng)。

這一機(jī)制本意在于保護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定、避免內(nèi)部人士利用信息優(yōu)勢(shì)提前獲利。然而在 Movement 事件中,相關(guān)代幣繞過鎖倉(cāng)限制的流動(dòng)安排正是引發(fā)外界質(zhì)疑的核心問題。

Binance 對(duì)涉事賬戶的封禁舉措在社區(qū)中迅速引發(fā)聯(lián)想,不少觀察者認(rèn)為這可能意味著 Movement 項(xiàng)目?jī)?nèi)部人員與 Web3Port 之間曾私下達(dá)成協(xié)議,繞過正常鎖倉(cāng)機(jī)制提前出售代幣。

對(duì)于這一質(zhì)疑,Movement 方面予以否認(rèn),堅(jiān)稱未與任何第三方訂立違規(guī)轉(zhuǎn)讓安排。然而該事件所暴露出的信息混亂與合同結(jié)構(gòu)缺陷,仍使得 “內(nèi)線交易” 的印象難以完全消除。

Movement 是一個(gè)基于 Facebook 開源語言 Move 構(gòu)建的以太坊擴(kuò)容 Layer 2 網(wǎng)絡(luò),因技術(shù)創(chuàng)新與資本支持,近年來迅速成為加密行業(yè)討論度最高的新興項(xiàng)目之一。

該項(xiàng)目由兩位年僅 22 歲、輟學(xué)于范德堡大學(xué)的聯(lián)合創(chuàng)始人 Rushi Manche 與 Cooper Scanlon 創(chuàng)立,曾獲得 3800 萬美元融資,并入選了由特朗普支持的 World Liberty Financial 加密投資組合。2025 年 1 月,路透社報(bào)道稱 Movement Labs 即將完成一輪高達(dá) 1 億美元的新融資,估值或達(dá) 30 億美元。

但圍繞與 Rentech 達(dá)成的爭(zhēng)議性做市協(xié)議,項(xiàng)目?jī)?nèi)部出現(xiàn)明顯分歧。CoinDesk 采訪了十余位了解項(xiàng)目?jī)?nèi)情的消息人士(大多數(shù)要求匿名),他們提供了多種彼此矛盾的說法。

Rentech 的所有人 Galen Law-Kun 否認(rèn)存在誤導(dǎo)行為,并稱該交易結(jié)構(gòu)是與 Movement 基金會(huì)總法律顧問 YK Pek 協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)。但據(jù) CoinDesk 審閱的內(nèi)部備忘錄與通信記錄顯示,Pek 最初對(duì)該協(xié)議持強(qiáng)烈反對(duì)態(tài)度,并否認(rèn)參與過 Rentech 的設(shè)立過程。

Movement Labs 聯(lián)合創(chuàng)始人 Scanlon 在內(nèi)部 Slack 消息中表示:“Movement 是這一事件中的受害者。” 這番表態(tài)亦標(biāo)志著項(xiàng)目方正試圖將責(zé)任導(dǎo)向外部操盤方。

據(jù)四位了解內(nèi)部調(diào)查進(jìn)展的消息人士匿名透露,Movement 正在重點(diǎn)審查其聯(lián)合創(chuàng)始人 Rushi Manche 在 Rentech 協(xié)議中的角色。據(jù)稱,正是 Manche 最初將該協(xié)議轉(zhuǎn)發(fā)至團(tuán)隊(duì)內(nèi)部,并在組織內(nèi)推動(dòng)該合作的落地。

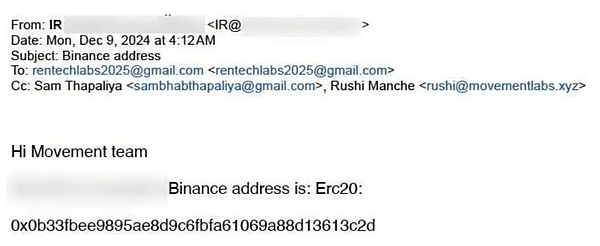

同時(shí)被列入調(diào)查范圍的還有 Sam Thapaliya?—?— 他是加密支付協(xié)議 Zebec 的創(chuàng)始人,亦為 Rentech 所有人 Galen Law-Kun 的商業(yè)伙伴。Thapaliya 雖然未擔(dān)任 Movement 的正式職務(wù),但長(zhǎng)期以 “非正式顧問” 身份參與核心事務(wù),其在此次事件中的具體影響力也成為項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)關(guān)注的重點(diǎn)之一。

盡管最初曾否決與 Rentech 之間存在重大風(fēng)險(xiǎn)的做市協(xié)議,Movement 最終仍簽署了一份結(jié)構(gòu)近似的修訂版協(xié)議,而協(xié)議的核心依賴,則是來自一個(gè)幾乎沒有公開履歷的中間方的口頭保證。

這一決策背后,凸顯了當(dāng)前加密行業(yè)的治理結(jié)構(gòu)短板。根據(jù)常見實(shí)踐,為規(guī)避證券監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn),加密項(xiàng)目通常將運(yùn)作拆分為兩個(gè)實(shí)體:一個(gè)由非營(yíng)利性質(zhì)的基金會(huì)負(fù)責(zé)代幣管理與社區(qū)資源配置,另一個(gè)為營(yíng)利性的開發(fā)公司,負(fù)責(zé)底層技術(shù)開發(fā)。Movement Labs 即為該項(xiàng)目的開發(fā)實(shí)體,而 Movement Foundation 則負(fù)責(zé)代幣事務(wù)。

但 CoinDesk 審閱的內(nèi)部通信材料顯示,原本應(yīng)獨(dú)立運(yùn)作的結(jié)構(gòu)在 Movement 案例中實(shí)際失效。聯(lián)合創(chuàng)始人 Rushi Manche 雖名義上為 Movement Labs 員工,卻在非營(yíng)利基金會(huì)的關(guān)鍵事務(wù)中發(fā)揮了主導(dǎo)作用。這種職能重疊現(xiàn)象,令本應(yīng)防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的雙實(shí)體機(jī)制失去了其應(yīng)有的制衡功能。

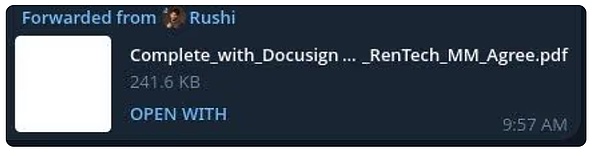

2025 年 3 月 28 日,聯(lián)合創(chuàng)始人 Rushi Manche 通過 Telegram 消息向 Movement Foundation 發(fā)送了一份做市協(xié)議草案,并表示該合同 “需要盡快簽署”。

2024 年 11 月 27 日,Rentech 向 Movement 提出一份做市協(xié)議草案,內(nèi)容包括將高達(dá) 5% 總量的 MOVE 代幣借出予 Rentech。根據(jù)合同內(nèi)容,Rentech 為借款方,Movement 為出借方。然而,這份協(xié)議最終未獲簽署。

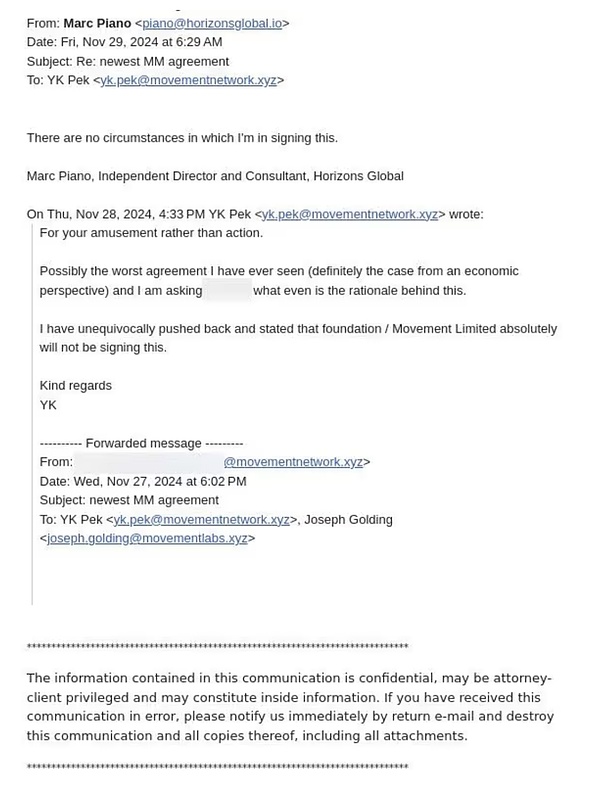

Rentech 作為一家?guī)缀鯚o任何公開背景與鏈上記錄的公司,其大額代幣借貸請(qǐng)求立即引發(fā)基金會(huì)內(nèi)部警覺。Movement Foundation 法律顧問 YK Pek 在郵件中直言,該文件 “可能是我見過最糟糕的協(xié)議”。他在另一份備忘錄中進(jìn)一步指出,協(xié)議若執(zhí)行,等同于將 MOVE 市場(chǎng)的實(shí)質(zhì)控制權(quán)交予一個(gè)身份模糊的外部實(shí)體。

此外,基金會(huì)在英屬維京群島注冊(cè)的董事 Marc Piano 也拒絕在該協(xié)議上簽字。上述種種反對(duì)意見顯示,Movement 內(nèi)部對(duì)該協(xié)議的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知其實(shí)極為明確,卻仍在后續(xù)流程中未能阻止協(xié)議以變體形式落地,進(jìn)一步暴露出治理失效問題。

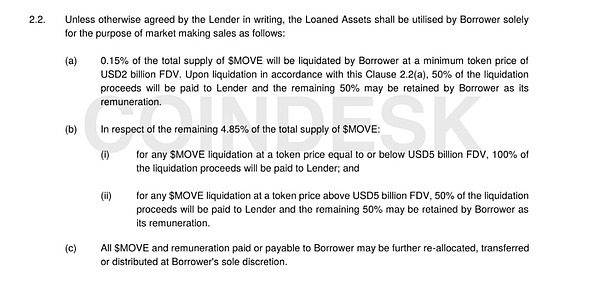

該合同中一項(xiàng)尤為引人注目的條款規(guī)定:一旦 MOVE 代幣的完全稀釋估值(Fully Diluted Valuation, FDV)超過 50 億美元,Rentech 便可開始清算其所持代幣,并與 Movement Foundation 按 50:50 比例分成由此產(chǎn)生的利潤(rùn)。

加密行業(yè)資深人士 Zaki Manian 指出,這種結(jié)構(gòu)實(shí)質(zhì)上制造了 “扭曲的激勵(lì)機(jī)制”,鼓勵(lì)做市方人為推高 MOVE 價(jià)格,以便在估值虛高時(shí)集中拋售其巨額持倉(cāng),套取利潤(rùn)。該設(shè)計(jì)不僅背離了做市本應(yīng)服務(wù)于價(jià)格穩(wěn)定的初衷,更可能直接損害散戶投資者利益。

盡管 Movement Foundation 最初拒絕簽署高風(fēng)險(xiǎn)的做市協(xié)議,但其與 Rentech 的談判并未中止。根據(jù) CoinDesk 采訪的三位知情人士及所審閱的法律文件顯示,Rentech 隨后向基金會(huì)宣稱其為中國(guó)做市機(jī)構(gòu) Web3Port 的子公司,并主動(dòng)提出愿意提供 6000 萬美元的抵押資金,從而提高了協(xié)議的吸引力。

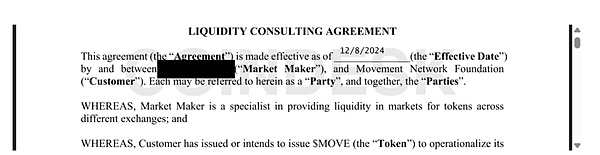

在上述條件推動(dòng)下,Movement Foundation 于 2024 年 12 月 8 日接受了一份修訂版的協(xié)議。該版本在部分關(guān)鍵條款上做出修改,刪除了原先最受爭(zhēng)議的內(nèi)容之一?—?— 若 MOVE 代幣未能在某一特定交易所上線,Web3Port 可起訴 Movement Foundation 要求賠償?shù)臋?quán)利。

盡管協(xié)議在形式上有所調(diào)整,但這一妥協(xié)決定表明,基金會(huì)在多方壓力與誘因面前仍放松了風(fēng)險(xiǎn)防范立場(chǎng),最終為后續(xù)事件埋下隱患。

2024 年 12 月 8 日,Movement Foundation 與 Rentech 正式簽署了修訂版做市協(xié)議。盡管協(xié)議中 Rentech 被明確標(biāo)注為 “Web3Port”(名稱在部分文件中已打碼處理),實(shí)質(zhì)上其作為借款方的身份未變,而基金會(huì)依舊為出借方。

令人關(guān)注的是,該協(xié)議的主要起草人正是此前曾明確反對(duì)初版協(xié)議的基金會(huì)法律顧問 YK Pek。盡管修訂后刪除了部分最具爭(zhēng)議的條款,但核心結(jié)構(gòu)依然保持不變:Web3Port 仍可借用 MOVE 代幣總供應(yīng)量的 5%,并通過一定方式進(jìn)行拋售以實(shí)現(xiàn)盈利。

進(jìn)一步的技術(shù)信息揭示了協(xié)議背后操作的刻意性?—?— 注冊(cè)在 Rentech 董事郵箱名下的域名 “web3portrentech.io”,正是在協(xié)議簽署當(dāng)天才完成注冊(cè)。

據(jù)三位接近事件的知情人士透露,Movement Foundation 在 2024 年 12 月 8 日簽署正式協(xié)議時(shí),并未意識(shí)到 Web3Port 早在數(shù)周前,便已與名義上的 “Movement” 簽訂過一份內(nèi)容類似的合作協(xié)議。

這一 “先行協(xié)議” 不僅未經(jīng)過基金會(huì)正式流程,更是繞過了應(yīng)有的合規(guī)審查與治理機(jī)制。

根據(jù) CoinDesk 獲取的一份日期為 2024 年 11 月 25 日的合同,Web3Port 早在 Movement Foundation 正式簽約前,便已與 Rentech 簽署了一份高度相似的做市協(xié)議。該協(xié)議中,Rentech 被標(biāo)注為出借方,Web3Port 為借款方,且 Rentech 在文件中被直接稱作 “Movement” 的代表。

這一 “影子協(xié)議” 幾乎復(fù)刻了基金會(huì)隨后否決的原始提案內(nèi)容,說明部分關(guān)鍵安排早已在非正式渠道中落地,并未經(jīng)基金會(huì)審批流程。該發(fā)現(xiàn)印證了項(xiàng)目?jī)?nèi)部存在多條 “權(quán)力通道”。

這份 11 月 25 日簽署的早期協(xié)議在結(jié)構(gòu)上與 11 月 27 日被否決的合同高度一致,核心條款依舊明確允許做市商在 MOVE 代幣價(jià)格達(dá)到特定閾值時(shí)進(jìn)行清算操作。

這一設(shè)定被業(yè)內(nèi)人士如 Zaki Manian 視為 “極具操縱風(fēng)險(xiǎn)” 的核心機(jī)制?—?— 即通過人為推動(dòng)價(jià)格達(dá)標(biāo)后集中拋售,從中提取利潤(rùn)。這表明,即使在表面修改后的后續(xù)版本中,該項(xiàng)目背后部分關(guān)鍵利益方始終在推動(dòng)一套內(nèi)置套利激勵(lì)的操作路徑,未對(duì)根本風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性剔除。

多位接近 Movement 項(xiàng)目的消息人士向 CoinDesk 透露,圍繞 Rentech 協(xié)議的真正策劃者仍存諸多猜測(cè)。而這份被認(rèn)為直接導(dǎo)致 MOVE 代幣 12 月大規(guī)模拋售及輿論風(fēng)暴的協(xié)議,其初始版本正是由聯(lián)合創(chuàng)始人 Rushi Manche 在內(nèi)部流轉(zhuǎn),并由他推動(dòng)納入決策流程。

據(jù) Blockworks 報(bào)道,Manche 因涉事協(xié)議已于上周被短暫停職。Manche 本人回應(yīng)稱,在選擇做市商的過程中,MVMT Labs 始終依賴基金會(huì)團(tuán)隊(duì)與多位顧問提供建議與協(xié)助,“但目前看來,至少有一位基金會(huì)成員同時(shí)代表了協(xié)議雙方的利益,這已成為我們當(dāng)前調(diào)查的重點(diǎn)”。

與此同時(shí),另一關(guān)鍵人物 Sam Thapaliya 也引發(fā)高度關(guān)注。Thapaliya 是加密支付協(xié)議 Zebec 的創(chuàng)始人,同時(shí)是 Manche 與聯(lián)合創(chuàng)始人 Scanlon 的長(zhǎng)期顧問。他在 Web3Port 與 Movement 之間往來的多封郵件中均被抄送,與 Rentech、Manche 一同出現(xiàn)在重要溝通環(huán)節(jié)中。

這一線索強(qiáng)化了外界對(duì)于 Thapaliya 可能在 Rentech 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中發(fā)揮 “幕后操盤” 角色的懷疑?—?— 他或許并非單純顧問,而是主導(dǎo)協(xié)議架構(gòu)并深度干預(yù)決策的 “影子聯(lián)合創(chuàng)始人”。

據(jù) Movement 多位員工透露,Zebec 創(chuàng)始人 Sam Thapaliya 或在項(xiàng)目?jī)?nèi)部扮演遠(yuǎn)超其顧問身份的實(shí)際角色。有人稱其為 “Rushi(Manche)的親密顧問,某種意義上的影子第三聯(lián)合創(chuàng)始人”,并指出:“Rushi 一直對(duì)這層關(guān)系諱莫如深,我們通常只是偶爾聽到他的名字。”

另一位員工則表示:“很多時(shí)候我們已就某項(xiàng)事務(wù)達(dá)成一致,但最后時(shí)刻總會(huì)出現(xiàn)變動(dòng),而這種時(shí)候我們通常知道,那可能是 Sam 的意見。”

據(jù)三位目擊者證實(shí),Thapaliya 曾在 MOVE 代幣面向公眾上線當(dāng)天,現(xiàn)身 Movement 位于舊金山的辦公現(xiàn)場(chǎng)。CoinDesk 還審閱了多張 Telegram 截圖,顯示聯(lián)合創(chuàng)始人 Scanlon 曾委托 Thapaliya 協(xié)助篩選 MOVE 空投名單?—?— 這是該項(xiàng)目社區(qū)代幣派發(fā)機(jī)制中高度敏感的一環(huán)。

此類安排進(jìn)一步加深了部分團(tuán)隊(duì)成員的印象:Thapaliya 在項(xiàng)目中的實(shí)際影響力,遠(yuǎn)比公開身份所示更深、更隱蔽。對(duì)此,Thapaliya 在回應(yīng) CoinDesk 時(shí)表示,他早年在大學(xué)期間結(jié)識(shí)了 Manche 和 Scanlon,并自此作為外部顧問參與項(xiàng)目,但他 “在 Movement Labs 不持股,也未從 Movement Foundation 獲得代幣,更不具備任何決策權(quán)”。

處于本次 MOVE 代幣爭(zhēng)議核心的 Rentech,由 Galen Law-Kun 創(chuàng)立?—?— 他是 Zebec 創(chuàng)始人 Sam Thapaliya 的商業(yè)伙伴。Law-Kun 向 CoinDesk 表示,Rentech 是他在新加坡注冊(cè)的金融服務(wù)公司 Autonomy 的子公司,旨在為加密項(xiàng)目與亞洲家族辦公室搭建融資橋梁。

Law-Kun 聲稱,Movement Foundation 的總法律顧問 YK Pek 不僅曾協(xié)助設(shè)立 Autonomy SG,還是該公司(或其關(guān)聯(lián)公司)Rentech 的法律總顧問。他還表示,盡管 Pek 在內(nèi)部強(qiáng)烈反對(duì) Rentech 協(xié)議,但他本人實(shí)際上曾協(xié)助設(shè)計(jì) Rentech 的結(jié)構(gòu),并參與起草最初版本的做市協(xié)議,“其內(nèi)容幾乎與他后來為基金會(huì)正式起草的合同版本一致”。

不過,CoinDesk 的調(diào)查并未發(fā)現(xiàn) Pek 在 Autonomy 任職、或以該身份起草任何與 Rentech 相關(guān)合同的直接證據(jù)。

對(duì)此,Pek 回應(yīng)稱:“我從未,也從不是 Galen 或其任何實(shí)體的法律總顧問。” 他解釋說,自己共同創(chuàng)立的一家企業(yè)秘書服務(wù)公司,確實(shí)為 Galen 旗下的兩家公司提供過秘書服務(wù),但這兩家公司并非 Rentech,且它們?cè)?2025 年年審中均申報(bào) “無資產(chǎn)”。

Pek 進(jìn)一步表示,他曾在 2024 年抽出兩個(gè)小時(shí)審閱了 Galen 與某項(xiàng)目的顧問協(xié)議,此外僅在 FTX 案件截止日與 NDA 文書上給予過免費(fèi)建議。“我完全不理解 Galen 為何會(huì)聲稱我是他的總顧問,這讓我感到困惑且不安。”

Pek 還指出,Movement Foundation 和 Movement Labs 的法律團(tuán)隊(duì)是經(jīng)由聯(lián)合創(chuàng)始人 Rushi Manche 介紹,才得知 Rentech 所聘的律師 GS Legal。

而在 Galen 的說法中,Pek 曾以 “Autonomy 法律顧問” 的身份被介紹給 10 個(gè)不同項(xiàng)目,從未否認(rèn)這一稱謂;至于 GS Legal 的介入,“只是應(yīng) Movement 要求而形式性地完成的流程”。

事件爆發(fā)后,Movement Labs 聯(lián)合創(chuàng)始人 Cooper Scanlon 在 Slack 內(nèi)部通告中強(qiáng)調(diào),公司已聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu) Groom Lake,對(duì)近期做市安排中的異常情況展開第三方獨(dú)立調(diào)查。他再次強(qiáng)調(diào):“Movement 在此事件中是受害者。”

這一連串相互否認(rèn)與指控,暴露出 Rentech 背后錯(cuò)綜復(fù)雜的人際與法律關(guān)系,也將 MOVE 風(fēng)波進(jìn)一步從市場(chǎng)事件推向信任危機(jī)與治理斷層的核心漩渦。

<strike id="ykeqq"></strike>

<fieldset id="ykeqq"></fieldset>